|

WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND

LITERATUR

HOME

HOME |

3.3  Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

/ Wegphase 4 /

/ DER STRECKENHINWEG - Auf halbem Weg /

Die Ambivalenz in der Einschätzung

der Entfernung vom Heim und Annäherung an den angestrebten Ort beherrscht

den Streckenhinweg. Das Befinden auf halbem Weg pendelt zwischen dem Pessimismus

hinsichtlich des weiteren Wegverlaufes und dem Optimismus bezüglich

der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges auf ein Ziel hin. Unsicherheit

breitet sich aus angesichts des bevorstehenden `points of no return`.

Die latente Neigung zur vorzeitigen Rückkehr muss durch eine klare

Entscheidung für den Fortgang des Weges überwunden werden. Im

Entwurfsprozess ist die Entscheidung zwischen Alternativen erforderlich,

die in ihrer Wirksamkeit abzuschätzen sind. Der Entwurf bedarf einer

kritischen Analyse, wobei städtebauliche, architektonische, konstruktive

und wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Das Modell des

Architektenwettbewerbes mit neutraler Beurteilung fällt in diese

Wegphase.

3.3.4/

Auf halbem Weg wird die Ambivalenz von Heim- und Zielorientierung der

rationalen Überprüfung unterworfen, ob der eingeschlagene Weg

richtig ist. Das auf Sicherheit ausgerichtete Heimgefälle konkurriert

mit dem auf Erlebnisreichtum angelegten Zielgefälle. Der bisher geleistete

Einsatz wird mit dem zukünftig erhofften Gewinn in Beziehung gebracht.

Vor dem noch möglichen Punkt der Rückkehr wird eine Selbstbefragung

notwendig. Sie fordert eine Entscheidung.

|

|

/ 3.3.4 / Wegphase 4/ Projekte und Realierungen

/ Heim für Studentenehepaare, Graz (1966) /

..........

Heim für Studentenehepaare Graz

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

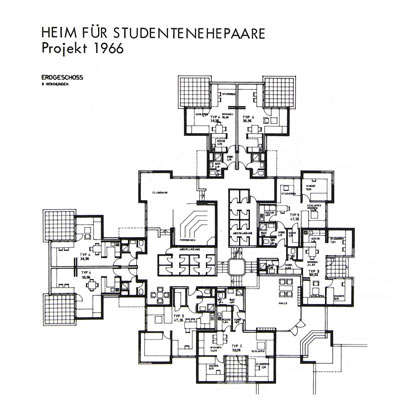

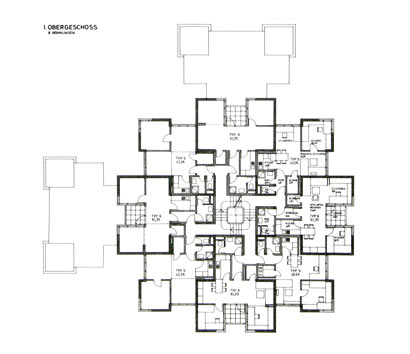

/Heim für Studentenehepaare, Graz

[1966]/

Die Einladung zu einem beschränkt ausgeschriebenem Wettbewerb

zur Errichtung eines Heimes für Studentenehepaare führte

uns an die Grenze, die Beschränkung auf das Mögliche

verlangte. Die Auseinandersetzung der Jury mit alternativen

Konzepten musste vorweggenommen werden.

Ein Heim für Studentenehepaare stellt an den Wohn - und

Arbeitsbereich höhere Ansprüche als ein Studentenheim,

andererseits kann es keinem Wohnhaus für dauernden Aufenthalt

gleichkommen. Die Wohneinheiten sind für 2 Erwachsene

und 1-2 Kinder zu planen, zugleich muss ein beruhigter Arbeitsplatz

gegeben sein. Der ausgearbeitete Entwurf enthält 32 Wohneinheiten

von 30 - 60 m2, die durch Schiebewände den differenzierten

Anforderungen entsprechen.

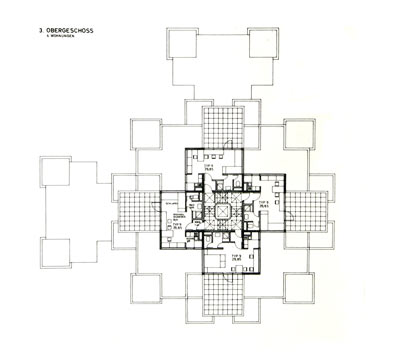

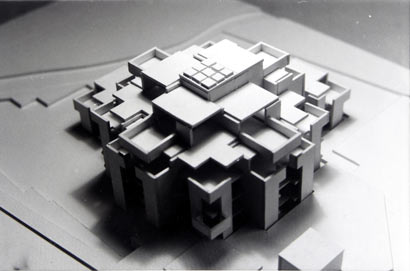

Die Auseinandersetzung mit der städtebaulichen Situation

eines nahezu quadratischen Grundstückes mit Bezug auf

einen kleinen Platz unmittelbar neben dem Naherholungsgebiet

des Hilmteiches führte zu einer diagonalen Ausrichtung

des 3 - geschossigen Baukörpers zum öffentlichen

Raum. In gegenüberliegender Richtung folgt das Haus dem

fallenden Gelände zu einem Bach und nimmt die Geschossversetzung

als Weglinie in das Bauwerk hinein.

Zur selben Zeit arbeitete unser Freund, der Bildhauer Fritz

Hartlauer, an seiner "Urzelle". Aus der Physiognomie

des Kopfes als Schritte der Abstraktion entwickelt, schuf

er flächenhafte wie plastische Gebilde, die einer Überlagerung

eines orthogonalen und diagonalen Systems entspringen. Die

biologische Analogie zur Zelle versuchte er als Wachstumsperioden

entlang den Achsen eines Kreuzes zu veranschaulichen, das

er mit kosmischer Symbolik verband. Mit seiner Großplastik

bei der Weltausstellung 1967 in Montreal hat er dem konzeptiven

Gedanken monumentale Ausstrahlung verliehen.

Die architektonische Ausformung des Studenten-Ehepaareheimes

will keine Kopie der Urzellen - Plastik sein. Das Haus entwickelt

seine Struktur von innen nach außen, dennoch verbindet

beide das fraktale Prinzip der "Selbstähnlichkeit",

auf die Peter Weibel bei Hartlauer hingewiesen hat (32) .

Die reizvolle Umgebungssituation legte nahe, den Bewohnern

diese durch eine plastische Differenzierung des "Wohnberges"

durch Abstaffelung und vorgelagerte Terrassen zugänglich

zu machen.

Die Hindernisse der 4. Wegphase, die sowohl dem Raum als auch

der Zeit entspringen, ließen das Projekt auf halbem

Weg einfrieren. Das eingereichte Konzept überzeugte die

Jury durch Zuerkennung eines 1. Preises, jedoch der beabsichtigte

Träger des Projektes zog sich zurück und realisierte

es nicht.

Damit wird eine allgemeine Problematik des Architektenwettbewerbes

angesprochen. Fordern baukünstlerische Wettbewerbe vom

Architekten viel Einsatz in mentaler, physischer und wirtschaftlicher

Hinsicht, so sind sie als Mittel der Auftragsbeschaffung und

als Überlebensstrategie fragwürdig. Allein in der

idealistischen Umkehr des Leistungsprinzips der modernen liberalen

Gesellschaft erhalten sie ihre Bedeutung, für den Architekten

und die Gesellschaft. Insoferne sind sie künstlerische

Installationen ersten Ranges, die dazu auffordern, die reale

Welt zu hinterfragen. Der Gegenraum, die "echte Welt",

gründet in der Negation des Raumes, eben in der Poesie.

|

|

|