|

WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND

LITERATUR

HOME

HOME |

3.3  Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

/ Wegphase 8 /

/DER STRECKENRÜCKWEG /

Die Wegstrecke am Rückweg

zeigt einen ebensolchen Spannungszustand wie am erkundungsreichen Hinweg,

nur mit dem Unterschied, dass Ziel- und Heimgefälle identisch sind.

Die Geschwindigkeit nimmt zu, verbunden mit der Gefahr des Stolperns.

Nur der Boden fängt auf. Fischer: "Das Subjekt sucht im Raum,

was es in der Zeit verloren hat". Das Ziel ist tot, die Ankunft am

Ausgangsort verspricht Beheimatung. "Heimgehen" sind sowohl

die bergende Heimkehr in den Mutterschoss wie die Entäußerung

des Todes. Der Streckenrückweg kann die Form des Fluchtweges annehmen,

da Angst und Furcht aus der mangelnden Rückendeckung des verlorenen

Zieles entspringen. Der Entwurfsprozess wird in dieser Phase mit den sozialen

Bedingungen konfrontiert, die eine Lösung bedürfen. Sie durchdringen

die Bauaufgabe, die kommunikativen Netze und die Nutzung des Objektes.

Levinas: "Das Denken am Anderen" ist uns auferlegt.

3.3.8

Den Streckenrückweg zeichnet der reziproke Charakter des Streckenhinweges

aus. Je stärker er von diesem in seinem Verlauf abweicht, umso unabhängiger

wird er. Im Extremfall wird der zum Kreisweg wie in der Kontur des zu-

und abnehmenden Mondes. Der Streckenrückweg bedarf der Regeln, da

eine neue Orientierung auf das angestrebte Heim gesucht wird. Was der

Ariadnefaden für das Entkommen aus dem Labyrinth bedeutet, liegt

am Streckenrückweg in der Bewältigung räumlicher und zeitlicher

Hindernisse. Seine Gerichtetheit entscheidet über Ankommen und Verfehlen

des Heimes, Erfolg oder Scheitern der Heimkunft.

|

|

/ 3.3.8 / Wegphase 8 / Projekte und Realierungen

/ Chirurgische Universitätsklinik

Graz (1964) /

..........

Chirurgische Universitätsklinik

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

/ Chirurgische Universitätsklinik

Graz [1964]/

In den Jahren 1902 - 1912 wurde auf einem höher gelegenen

Plateau des östlichen Grazer Beckenrandes der große

Komplex des Landeskrankenhauses im Jugendstil errichtet. Zunächst

wegen seiner vorausschauend konzipierten Größe

stark kritisiert - der verantwortliche Ingenieur des Landesbauamtes

Adolf Rosmann verübte wie der Erbauer der Wiener Staatsoper

Van der Nüll Selbstmord - erwies es im 1. Weltkrieg als

dringend notwendiges Lazarett seine Tauglichkeit. Der Pavillontyp

nach dem Vorbild der Virchhow`schen Berliner Universitätsklinik,

auf eine Kirche ähnlich der Anlage der Heilanstalt Am

Steinhof in Wien ausgerichtet, erfüllte mit kleinen Adaptierungen

bis nach dem 2. Weltkrieg seine Aufgabe. Im Jahre 1964 wurde

unser Büro beauftragt, als erste große Erweiterung

die 1. Chirurgische Universitätsklinik neu zu planen,

wobei eine enge funktionelle Verflechtung mit dem weiter in

Betrieb befindlichen Altbaukomplex zwingend war. Neue Erfordernisse

der Herzchirurgie und der Neurochirurgie bezeichneten jenen

Schwerpunkt, der neben der Einrichtung von Bettenstationen

für 345 Patienten zu erfüllen war. Zugleich wurde

das LKH mit der Anlage eines Hubschrauberlandeplatzes für

Notfälle und einer für Österreich erstmaligen

OP-Druckkammer ausgestattet.

Als größtes Hindernis am Planungsweg erwies sich

der beengte Bauplatz nordöstlich der Gesamtanlage, zudem

durch eine Straße getrennt. Erste Erkundungen ergaben,

dass ein unterirdisches Verteilersystemsystem von Versorgungstunnels

im LKH besteht, das die freistehenden Pavillonbauten zusammenband.

Es wurde für Infrastrukturausstattung, Material- und

Personentransporte verwendet. Der aus der Situation abgeleitete

Planungsgedanke nahm strukturalistische Prinzipien auf (35),

die auf Kontinuität ausgerichtete Strukturelemente mit

akzidentiellen, zeitlich begrenzten Raumansprüchen verbindet.

Damit ermöglicht eine vorgegebene, als heimorientiertes

Kommunikationselement aufgefasste Struktur partielle zielorientierte

Entwicklungen, die ihren flexiblen Charakter behaupten. Der

Entwurf realisiert das Konzept, im Zeitraum 1964 - 1971 wurde

es umgesetzt.

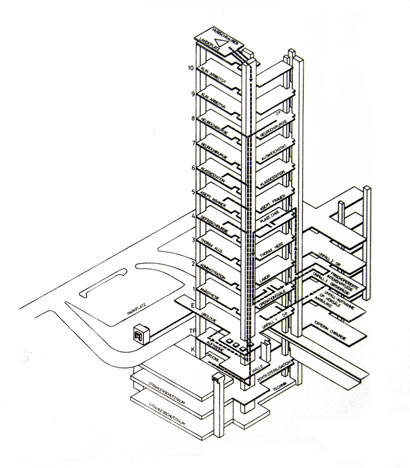

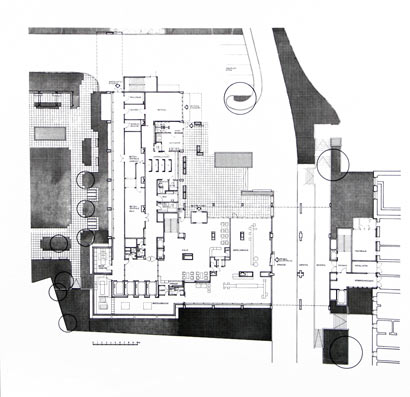

Das 11- geschossige Hochhaus basiert auf einem hervorgehobenen

vertikalen Kommunikations-Turm für Lifte und Treppen,

der die horizontalen Netze im Untergeschoß auf Versorgungsebene

und im 1. Obergeschoß mit Anschluß an den Altbau

weiterführt. Im Untergeschossbereich sind zwei Ebenen

eines Strahlenschutzraumes und der abgesonderte Bereich der

Druckkammer angeschlossen, auf Dachgeschossebene hat der Hubschrauberlandeplatz

direkte Verbindung zum Kommunikationsturm. Die OP - Einheiten

sind im 1. Obergeschoß und 8. Obergeschoß angeordnet.

Die insgesamt 13 Bettenstationen greifen 2- achsig in Winkelform

vom Verteilerturm aus und ermöglichen in dieser Weise

eine symmetrische Erweiterung, die nunmehr 30 Jahre später

beabsichtigt ist. Das konstruktive Gerüst zeigt eine

außenliegende Rahmenstruktur, die im Inneren größtmögliche

Flexibilität gewährleistet. Der in schalreinem Beton

errichtete Bau hat in der Zwischenzeit zahlreiche innere funktionelle

Änderungen erfahren, an der Nordseite wurde im Jahre

2000 ein Versorgungsturm mit Anschluss an das nun automatisierte

unterirdische Versorgungssystem hinzugefügt (Planung

durch Arch. Di. Zernig).

Kein anderes Projekt wie die Planung der Chirurgischen Universitätsklinik

verlangte eine derart intensive Beschäftigung mit der

Situation des kranken Menschen wie den organisatorischen Vorkehrungen,

die seiner Behandlung unter humanen Bedingungen zugrunde liegen

müssen. Auch gezielte Studienreisen in Europa dienten

dieser Vorbereitung. Neben der Erfüllung der medizinischen

Ansprüche musste auf die Lebenssituation vor allem in

der Beschäftigung mit den Krankenzimmern eingegangen

werden. Der Entwurfsprozess enthüllte die Janusköpfigkeit

von Ziel- und Heimorientierung, die der existentiellen Grenze

zwischen Leben und Tod nahe ist. Architektur unter dieser

Kondition kann nicht Selbstverwirklichung sein, sondern ist

Dienst "am Anderen".

|

|

|