WERKGRUPPE

GRAZ

|

WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND

LITERATUR

HOME

HOME |

3.4 / Der Weg in der Architektur-auf konzeptueller

Spurensuche

_______________________________________________________

WEG UND ORT - die Erschließung des Raumes

3.4.5 / "DAS UMKEHRPRINZIP" /

Die Annäherung an den gelebten Raum /

Entweder wir befinden uns auf dem Weg oder wir befinden uns an einem Ort.

Von unserem Verständnis her schließen sich Weg und Ort offenkundig

aus. "Am Weg sein" heißt sich bewegen, "am Ort sich

aufzuhalten" bedeutet in Ruhe zu sein. Eine beabsichtigte Erkundung

einer fremden Stadt können wir uns nur als Bewegung vorstellen, indem

wir den vorgezeichneten Wegen am Stadtplan folgen. Andererseits fassen

wir die Erwartung der Erreichung eines Berggipfels nach mühevollem

Aufstieg als Ruheort auf, der mit einem Wimpel markiert wird. Mit Schlüssen,

die die Welt ertasten, suchen wir nach Eindeutigkeiten, wir wollen etwas

"Gültiges" erfassen.

Gaudenz Domenig (1), ein Schweizer Stipendiat in Japan, befasste sich

mit den Grundzügen einer archaischen Raumordnung und versuchte eine

Analyse der Bewegung im architektonischen Raum. In begrifflicher Klärung

der Unvereinbarkeit von Weg und Ort im logischen Raum kommt er zum Schluss

zweier möglicher Haltungen gegenüber dem Problem: entweder der

Unmöglichkeit der Bewegung für das Denken oder der Unangemessenheit

des Denkens hinsichtlich des Erfassens der Bewegung. Die erste Haltung

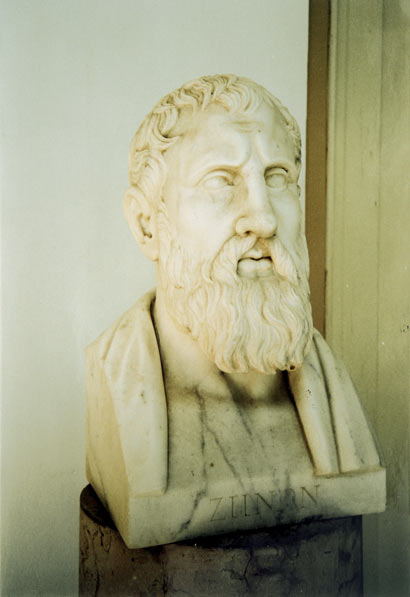

reflektieren die tiefsinnigen Paradoxien des griechischen Philosophen

Zenon wie "Was sich bewegt, bewegt sich weder an der Stelle, wo es

ist, noch an der, wo es nicht ist." Der Satz besagt, dass Bewegung

für das logische Denken nicht gegeben ist. Er unterstreicht die Auffassung

der Wissenschaft, dass es ihre Aufgabe ist, alles messbar zu machen, dh.

Veränderungen an Ruhezuständen zu beschreiben wie das selbstverständliche

Ablesen der Skala eines Thermometers oder der Blick auf die Uhr. Dagegen

eröffnen die neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik, dass Bewegung

im Kosmos nicht messbar ist, da alle Skalierungen selbst der Bewegung

unterworfen sind. Ein bisher vorherrschendes Wissenschaftsbild wird in

Frage gestellt.

Am Weg sein

Sich bewegen

|

|

Ausschluss

|

|

Am Ort sein

Ruhen

|

Und dennoch, wir finden in der Geistesgeschichte,

in der abendländischen Mystik und vor allem im Denken des fernen

Ostens, ein "meta-logisches" Raumverständnis vor. Im Geiste

des Taoismus (Tao = Weg) sprechen die Worte Lao-Tse`s und belehren uns:

"Dreißig Speichen teilen die Nabe;

Das Loch in der Mitte macht es brauchbar.

Forme Lehm zu einem Gefäß;

Der innere Raum macht es brauchbar.

Bricht Türen und Fenster in ein Zimmer;

Die Öffnungen machen es brauchbar.

Man zieht Gewinn aus dem, was da ist;

Man zieht Nutzen aus dem, was nicht da ist."

(Spruch 11 im Tao Te King)

Darin wird dem Gewinn, der gedanklich dem Seienden zukommt ("was

da ist"), die Brauchbarkeit des Nicht-Seienden (was nicht da ist),

eben Fließenden, gegenübergestellt. Eine tiefere Schicht des

Bewusstseins wird angesprochen. Unserem Erleben allein erschließt

sich die Dimension, die der "Leere" eine ebensolche Bedeutung

zumisst wie der Fülle, dem materiellen Dasein. Wenn wir die Leere

durch den "Weg" ersetzen und die Fülle durch den "Ort",

erscheinen uns Weg und Ort in neuer Beziehung, schließen sich als

Ganzheitserfahrung nicht mehr aus. Die Architektur ist angesprochen. Das

"Weghafte" unserer Existenz, das Grenzen sprengt und uns fallen

lässt in den Raum des Staunens, kehrt den folgerichtigen Schluss

um. Ein Ort erscheint nur am Horizont, der Grenze. Doch wir können

ihn nicht greifen. Es wirft uns im Moment des Erreichens des Ortes an

den Anfang zurück, zwingt uns, immer neu zu beginnen - ein Umkehrprinzip

blitzt auf. Lässt das beschriebene Blatt zum ursprünglichen

leeren Blatt werden. Weckt beim Betrachten des gebauten Raumes die Sehnsucht

nach dem ursprünglichen Raum, dem die Leere nicht abhanden gekommen

ist. Was aber ist die Voraussetzung, um diesen glücklichen Moment

erleben zu können?

Kehren wir nochmals zurück zur Domenig`schen Raumanalyse, die auf

die Darstellung einer Annäherung an einen Heiligen Schrein, den Ise-Schrein,

in Japan zielt. Die Raumgestaltung auf dem Weg einer zunehmenden Heiligung

des Ortes lässt diesen in der Erwartung näher rücken, begegnet

dem Pilger aber zugleich mit einer Reihe von Hindernissen, die zu bewältigen

sind. Der Überwindung jedes Hindernisses, die dem glücklichen

Ankommen an einem provisorischen Ort gleicht, entspricht die Ungewissheit

über den weiteren Weg. Es kommt zu einer permanenten Umpolung. Beim

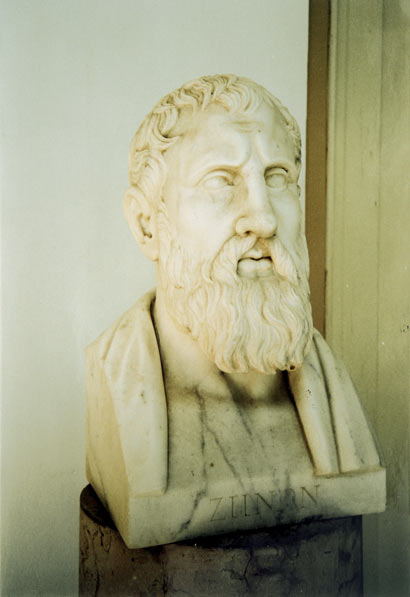

Ise-Schrein strukturieren Torii, Brücken und Waldstücke den

Weg auf das Heiligtum und lassen den sich Annähernden relative Weg-

und Ortverluste erleben, die in Momenten des Staunens begründet sind.

Uns erwächst eine Erkenntnis. Einem physiologischen Raumerleben,

wie es der lebendige Mensch hat, kann allein eine Komplentarität

von Weg und Ort gerecht werden, die einem ausgeglichenen Bewegungs- und

Ruhebedürfnis des Menschen entspricht (der ideale "Ort - Wegraum").

Reiner Ort- und reiner Wegraum sind tödlich. Daraus hat der Autor

ein Prinzip archaischer Raumgestaltung abgeleitet, das er das Prinzip

der "progressiven doppelten Verneinung" nennt. Er schreibt:

"Wo immer im Raum Unstetigkeitsstellen auftreten und auf ein Ziel

hin überschritten werden, muss, wenn auch noch so unmerklich, ein

Überraschungseffekt resultieren, mit dem eine `innere Bewegung`,

die Erschließung einer anderen Ebene des Erlebens verbunden ist."

Auf meta-logischer Ebene wird daraus ein Erschließungsprinzip angesprochen,

für das Gaudenz Domenig Allgemeingültigkeit beansprucht: "

Diese Augenblicke der Überraschung sind die Augenblicke der Ankunft,

des mystischen Überganges vom Weg zum Ort, wie umgekehrt die Momente

der unmittelbar folgenden Ernüchterung die Momente des erneuten Weg-Gehens

- im doppelten Sinn des Wortes - sind." Vermag die Architektur in

ihren gelungenen Werken diesem Raumerleben Bestätigung verschaffen?

Ist sie ein Balanceakt einer Ort - Weg - Kunst, die nur wie der Blitz

aufleuchtet, der seine Zeichnung an den Himmel wirft?

Le Corbusiers Wege in der Villa La Roche-Jeanneret, Paris 1923, realisieren

das Wegerlebnis auf ebendiese Weise. Elisabeth Blum (2) erkennt in ihnen

ein "Prinzip der verlangsamten Wahrnehmung", das die Corbu`sche

"promenade architecturale" auszeichnet und für den Betrachter

und Begeher (Corbusieur spricht vom `Ergreifen `des Raumes) zu einer mehrdeutigen

Wegerfahrung macht, die allein dem Erfassen des ästhetischen Objekts

gerecht wird. Es erfüllt den generellen Anspruch an die Kunst, nicht

allein dem Menschen zu dienen (einen Zweck zu erfüllen), sondern

ihn anzuleiten, sehen zu lernen (ergriffen zu sein). Lassen wir uns von

der Autorin führen: "Erst das Abschreiten der `promenade architecturale`,

die Weg-Begehung, ermöglicht die Summe mehrerer Lesearten des Objekts.

Das Spannungsverhältnis, das die Mischung zwischen Bekanntem und

Unbekanntem erzeugt, führt Betrachter oder Benutzer zu einer intensiveren

Form der Auseinandersetzung. Prinzipiell kann es sich bei dem Objekt um

ein Werk der Musik, der Malerei, der Architektur, der Dichtkunst usw.

handeln. Jede dieser Künste hat ihre eigenen Mittel, diese Verfremdungseffekte

herbeizuführen." Hier schließt sich der Kreis zu den Unstetigkeitszonen

oder "Schwellen" auf dem Weg zum Ise-Schrein, die den Pilger

bereit machen sollen auf das Ankommen am Heiligtum. Kann die Kunst auch

diese Heiligung hervorbringen, wenn sie dem Menschen Wunder des Sehens

, Hörens und Tastens erschliesst?

Dazu muss er bei Le Corbusieur die `promenade architecturale` erst wachen

Sinnes gehen. Sie soll an wenigen Stationen am Haus La Roche-Jeanneret

ins Bewußtsein gerückt werden. Sie beginnt bereits bei der

Annäherung, wenn das "Spiel mit der gestörten Symmetrie"

an der Fassade erfahren wird. Ist es ein Haus oder sind es zwei Häuser?

Vor dem Eintreten ziehen unterschiedlich proportionierte Flächen

zugleich an und stoßen ab, sprechen das empfindliche Wechselverhältnis

von Öffentlichkeit und Privatheit an. Im Eintreten unter den ausladendenden

Baukörper der Galerie des Hauses La Roche und im Durchschreiten des

engen Einganges erfolgt die Vorbereitung auf das unmittelbare Erlebnis

der Weite und Helle, wenn die mehrgeschossige Halle betreten wird. Diese

erscheint in ihrer Plastizität geradezu wieder als Außenraum,

polt das Wegbeschreiten in ein Platzgefühl um, indem die Augen rundum

geführt werden. Ist man schon im Zentrum des Hauses, oder entzieht

sich dieses neuerlich ? Die strahlend weiße Sichtwand an der Rückseite

führt weiter, schmale abgewinkelte Wegführung über Treppen

und farbige Wandteile erzeugen den Sog der Neugierde, doch mehr zu erkunden,

vielleicht das "Heiligtum" des Hauses. Und in der Tat ist dieses

die Galerie mit Bildern, den Weggefährten metaphysischer Erlebnisräume.

Und selbst die Galerie verspricht noch eine neue Dimension, das Heraufschreiten

der gekrümmten Rampe an der Längswand, von Oberlichten geführt,

zur Bibliothek, der Reliquie des gesammelten Wissens der Menschheit. Identität

wird gefunden, aber es ist nicht die logische einer zweckgerichteten Ableitung

aus Funktionen, sondern der kompositorischen der Harmonie der Gegensätze,

die den Weg zum Wegerlebnis werden ließen.

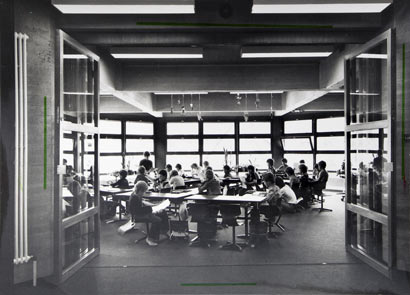

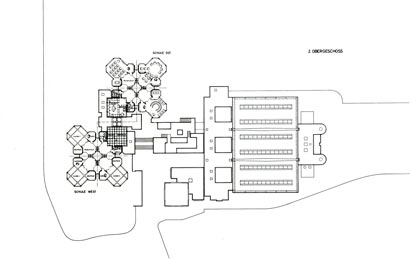

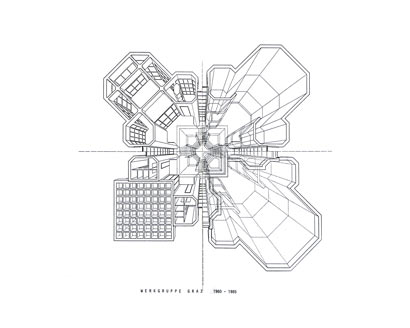

Im Begehen der Schule Kapfenberg - Walfersam 1967 soll dieses Wegphänomen

an einem Projekt der Werkgruppe als Versuch zum tieferen Verständnis

deutlich gemacht werden. Von einem Vorplatz führt der Weg zunächst

über eine ein halbes Geschoss überwindende Treppe zum Eingang,

womit der Erwartung widersprochen wird, die Schule direkt auf Straßenniveau

betreten zu können. Der erhöhte kleine Vorplatz erscheint dann

als teilweise bepflanzte Fläche (Kräutergarten), die die Natur

ins Haus hereinzieht. Umfangen von einem ausladenden, schützenden

Vordach betritt man die längsgerichtete Eingangshalle, von der die

Weiterführung in die beiden versetzt angeordneten Schuleinheiten

der Mädchen- und Knabenvolksschule möglich ist. In diese Halle

waltet die `Leere`, ein Einatmen vor dem Eintreten in die Klassentrakte

durch eine verengende Öffnung. Der Eintritt in diese Klassentrakte

vermittelt wiederum einen Halleneindruck, jedoch ganz unterschiedlicher

Art. Um ein zentrales Treppenauge, das das Licht vom Dachgeschoss bis

in das Untergeschoss durchfluten lässt, wird man vor die Entscheidung

gestellt, auf- oder absteigen zu wollen. Die räumliche Spirale des

Treppenhauses, das als leichte Stahlbrücke die viertelgeschossig

versetzten Klasseneinheiten verbindet, offenbart einen einzigen Großraum,

der jedoch mit jedem Schritt anders erscheint und nur im Begehen erfasst

werden kann. Die aus den aus den achteckigen Klasseneinheiten mit Garderobe

und Lehrmittelraum heraustretenden erweiterten Unterrichtsbereiche springen

in Treppenpodeste um, die als Auflager der Treppenstufen dienen. Der gesamte

Raum wird in den Sog von unten nach oben wie von oben nach untern einbezogen,

wie Aus- und Einatmen einander bedingen. Das Erlebnis der Schule soll

sich über ihre Funktion als Bildungsstätte erheben.

Weg und Ort enthüllen in diesem Entwurf ein "Umkehrprinzip",

das jeden Ort im Haus weghaft, jeden Weg orthaft werden lässt. Dieses

kennzeichnet eine neue Typologie im Schulbau, die weder den Merkmalen

einer Gangschule noch denen einer Hallenschule entspricht. Die Komplexität

der räumlichen Beziehung spiegelt, wie es Lehrer und Schüler

bestätigten, eine neue Form des auf einer intensiven Lehrer- Schülerbeziehung

fußenden Unterrichts, der in seinem kommunikativen Charakter nach

unserer Überzeugung derjenige der Zukunft sein wird.

|

|

Der Philosoph Zenon

|

Japanisches Torii |

Le Corbusier

Villa La Roche-Jeanneret, Paris 1923

|

Schule Kapfenberg-Walfersam

Fotos: Eckhart Schuster

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| (1) Gaudenz

Domenig, "Weg - Ort - Raum", Versuch einer Analyse

der Bewegung im architektonischen Raum, in BAUWELT, 1968 |

| (2) Elisabeth

Blum, "Le Corbusiers Wege", Wie das Zauberwerk in

Gang gesetzt wird, Bauwelt Fundamente 73, Hrsg. Ulrich Conrads

u. Peter Neitzke, Birkhäuser / Vieweg - Verlag 1991 |

LINK

/ 3.2 / Werk Gruppe Graz - Wege, Räume, Gedanken/ 3.2.14

/ Schule Kapfenberg - Walfersam /

/ 3.2 / Werk Gruppe Graz - Wege, Räume, Gedanken/ 3.2.14

/ Schule Kapfenberg - Walfersam /

LINK  / 3.3 / Wegphase7 - Die Umkehr / AHS Kapfenberg

/ 3.3 / Wegphase7 - Die Umkehr / AHS Kapfenberg |

|

|