WERKGRUPPE

GRAZ

|

WEGHAFTES. ARCHITEKTUR UND

LITERATUR

HOME

HOME |

3.3  Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

Die Wegphasen als Raum- und Grenzerlebnis

/ Wegphase 2 /

/DER SCHRITT - Die Integration zum Start -

................................

/

Das Orientierungsbedürfnis

im Sinne einer gerichteten Bewegung leitet den aktiven Wegprozess ein.

Ihm liegt ein ökonomisches Abwägen zwischen dem Zielbegehren

und dem Wegaufwand zugrunde. Schon der erste Schritt trägt uns dem

Ziel entgegen. Dabei begegnen wir jenem Wechselphänomen, das analog

einem Wellensystem die kleinste Gesetzmäßigkeit im größten

Ablauf erkennen lässt. Das Prinzip der `Selbstähnlichkeit` in

der fraktalen Geometrie wird sichtbar. Der Schritt markiert den Beginn

der körperlichen Bewegung, die auf ein Ziel gerichtet ist. Dabei

ist zwischen dem direkten Weg der Linearität und dem indirekten Weg

der Umkreisung abzuwägen. Ein übergeordneter Aspekt der Wegbedeutung

wirkt herein. Als Entwurfsprozess betrachtet, ist den Umständen der

konkreten Umwelt als Suche nach einem optimalen `Ort-Weg-Raum` Rechnung

zu tragen. Der "genius loci" will erkannt, zugleich aber auf

sein räumliches Beziehungsnetz zurückgeführt werden.

walking

walking boden.haft.ung © jö

|

|

3.3.2 /

Die Wechselbeziehung zwischen dem Objekt und seinem Umraum kennzeichnet

den Schritt. Einerseits wird er von einem inneren Wollen gesetzt, andererseits

von den äußeren Umständen aufgefangen. Dem Architekten

begegnet dieses Problem auf dem Wege seines Planungsprozesses, wenn er

sich auf das Ziel der Erfüllung einer Bauaufgabe richtet und sich

mit der Umwelt auseinandersetzt. Der Umraum, nicht allein das Baugrundstück,

tragen den Heimcharakter, aus dem ein Bauwerk herauswächst.

|

|

/3.3.2 / Wegphase 2/ Projekte und Realierungen

/ Studentenheim mit Mensa, Graz (1963)/

..........

|

|

|

|

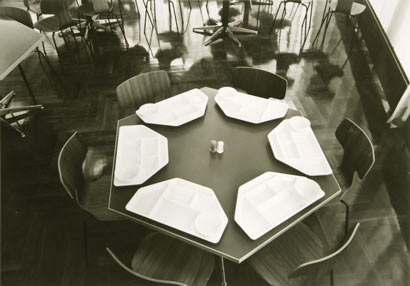

/Studentenheim mit Mensa, Graz [1963]/

Für die Errichtung eines Studentenhauses mit Mensa

wurden wir 1963 zu einem Wettbewerb eingeladen, für

den wir den 1. Preis zugesprochen erhielten daraufhin mit

der Planung beauftragt wurden.

Das Raumprogramm umfasste ein Studentenheim für 135

StudentenInnen, eine Mensa und die Büros der Österreichischen

Hochschülerschaft der Universität Graz. Der Standort

zeichnet sich durch seine zentrale Lage im Universitätsviertel

aus, da er einerseits in der Blickachse der vom Stadtpark

herführenden Zinzendorfgasse liegt, andererseits eine

Grenzzone zwischen der geschlossenen gründerzeitlichen

Wohnbebauung des Bereiches und den großen, am Campus

freistehenden historischen Institutsbauten der Karl Franzens

Universität markiert. Das Baugrundstück ragt keilförmig

als Ausläufer einer Grünzone in den optisch wirksamen

Platzbereich - heute Sonnenfelsplatz - hinein.

Von Anbeginn der Planung war klar, dass ein bewusster Ausgleich

zwischen dem Zielgefälle und dem Heimgefälle des

Projektes angestrebt werden muss, da sich Projektaufgabe

und städtebauliche Voraussetzungen optimal ergänzten.

Zum einen ist das Haus gut erreichbar, zum anderen erfüllt

er unser Orientierungsbedürfnis als erkannter Ort.

Die Entwurfsidee entspringt dem Zusammenwirken von Aufragen

und Kreisen, von radialen und zirkularen Kräften analog

dem Entfaltungsprinzip der `Urpflanze` und findet im Sechseck

seine Verwirklichung. Dem Kreis angenähert, ist es

doch eine gerichtete Figur, die mit ihren Achsen und Seiten

Bezüge aufnehmen kann. Diese werden im Entwurf durch

die vorbeiführenden Straßen der Leechgasse und

Schubertstraße bezeichnet, denen das Sechseck des

Grundrisses sich einfügt. Die flächenhafte Ausdehnung

des Sechsecks mit der Optimierung der Fläche bezüglich

des Umfanges gewährleistet zudem ein ökologisch

vorteilhaftes Verhältnis von Wohn- zur Fassadenfläche.

Ein Aspekt, der später unter dem Einfluss der Energieknappheit

im Bauen zunehmend Bedeutung erlangte. Die beiden 4 bzw.

5 Geschosse umfassende Baukörper in versetzter Lage

fanden im Entwurf ihre Voraussetzung, da getrennte Heime

für Mädchen und Burschen vorzusehen waren. In

einer gemeinsamen Eingangshalle verbunden, nähern sie

sich in den Treppenhäusern der aufsteigenden Baukörper

auf Armeslänge an, um einen schmalen Sichtschlitz zu

dahinter liegenden Freiraum offen zu halten.

Das konstruktive System, aus der grundrisslichen Figur des

Sechseckes abgeleitet, interpretiert die Geometrie des auf

gleichseitigen Dreiecken von 365 cm Seitenlänge beruhenden

Polygons und strebt höchste Flexibilität der Raumgliederung

in den einzelnen Geschossen an. Die großräumigen

Ansprüche der Mensa im Erdgeschoss mussten in gleicher

Weise wie die Kleingliedrigkeit der Wohngeschosse Berücksichtigung

finden.

Anschaulich korrespondiert die Wegführung mit dem konzeptiven

Programm, da die Zugänge zu den einzelnen Raumgruppen

nur im Umkreisen erreicht werden. Die Frontalität zur

Achse der Zinzendorfgasse ist aufgehoben. Im Inneren lassen

die Hemmnisse der Funktionsteilung den "Umkehreffekt"

des räumlichen Erlebens hervortreten. Im besonderen

ist das beim Begehen der "ideellen Doppelwendeltreppe"

zu erfahren, die infrage stellt, ob man sich innen oder

außen befindet.

Wenn man die Hindernisse jener zweiten Wegphase, die den

Schritt des vorliegenden Entwurfes bestimmten, in ihrer

Impulsfunktion anspricht, dann war es der Konflikt zwischen

Großraum und Kleinraum. Auch darin kam es zu Widersprüchen

mit dem Bauherren, der eine anonyme Großmensa anstrebte,

während wir der räumlichen Gliederung als Ort

der "periodischen Beheimatung" des Essens den

Vorzug gaben. Einer ersten Niederlage folgte nach wenigen

Monaten die Rehabilitation, da die Mensa umgestaltet werden

musste, ohne ihren Raumcharakter zu verlieren. Mit der Planung

des Studentenhauses war unserem Büro erstmals ein Entwurf

gelungen, der in der Realisierung zugleich städtebauliche

und architektonische Ansprüche erfüllte. Ein erster

Schritt war getan, dennoch leuchtete ein programmatisches

Ziel vor uns auf - in den Diskurs mit den Nutzern zu treten,

die für uns Menschen "ohne Namen" waren.

|

|

|